Ⅲ.雨夜の品定め前半の分割

1 帚木[三]と初期空蝉物語− 思しいづ・・・ −

もし帚木[一五]→[一六]と続くとすると、その時間的関係は、

[一五末]「・・・明かし給ひつ」

[一六初]「からうじて、今日は・・・まかで給へり。」

[一六終]「・・・いと、安らかなる御振舞なりや。」

[一七初]「暗くなる程に・・・」

[一七終]「・・・とて大殿篭れり。」

[一八中]「蛍、しげく飛びまがひて・・・」

それでは、帚木[五]から空蝉系の帚木[一六]に連続したとしたらどうであろうか。

帚木[四]「つれづれと降り暮して、・・・御宿直所も・・・」

帚木[五]「この品々をわきまへ定めあらそふ。いと聞きにくき事多かり」

帚木[一六]「からうじて今日は、日の気色も直れり」

帚木[三]に対して帚木[四][五]が後期挿入とすると、中の品のことは語られていないが、「長雨晴間なき頃・・・睦れ聞え給ひける」から、「からうじて今日は、日の気色も直れり」となり、間に帚木[四]の冒頭のくり返しの「つれづれと降りくらして・・・」(帚木[四]〜[一五])がなくなり文章の流れがよい。そればかりか、「大殿には、おぼつかなくうらめしく思したれど」(帚木[三])に対して、「大殿の御心いとほしければ、まかで給へり」(帚木[一六])とよく呼応している。さらに、帚木[三]では単に頭中将が大殿を介して紹介されているだけであるから、空蝉系に頭中将が登場していないことも説明がつく。そして、中の品について語られた時期が明確化されておらず、ただ漠然と源氏の記憶のなかにあると言えるから、「思す物から」や「思しいづ」も生きてくる。そして長雨の「長」が時間の長さを導いており、これ等によく呼応する。

帚木[一六]の葵の上のことも、それ以前になんの描写もないし、「かの人々の捨て難く取り出でしまめ人には頼まれぬべけれ」は一体帚木[三]〜[一五]の間のどの節から取ったのであろうか。すっきりと当てはまる文章が見あたらない。帚木[三]の「右の大臣のいたはりかしづき給ふ住みかは、この君もいと物うくして、すきがましきあだ人なり」に示されるごとく、「この君も」とあるから源氏もそうであることが前提となっており、なおかつ宮腹の中将を介して「すきがましきあだ人」と染まってきているかも知れないと真面目人のイメージで好色人のイメージを重層している。そのような人々からも「捨て難く取り出でしまめ人」に当たるのであろうと話を進行させているとした方が文章の味わいがある。さらに、帚木[五]で、頭中将が「中の品になん・・・かたがた多かるべき」と語られ、源氏が「その品々やいかに。何れを三の品に置きてか別くべき。」などと話が進み、「この品々をわきまへ定めあらそふ。」となったら、帚木[一八]の「かの中の品に取り出でていひし、このなみならんかし」は矛盾する。すなわち、源氏自身が、三の品も流動的で、上の品から中の品へ、下の品から中の品になった場合はどうするのか、と問うているのであるから、中の品のことについては相当詳しいとみるべきであろう。「きゝおき給へる女」が中納言の娘であり、上の品から中の品へ下った階層であり、源氏は、このことを承知しているわけで、この娘が中の品であることは源氏自身何の疑問ももっていないはずである。とすれば、「このなみならんかし」などとは言わないはずである。

帚木[四][五]が、帚木[三]に続けて書かれたのでなく、後から挿入されたとすると「かの、中の品に取り出でていひし・・・」という言葉は、先に書かれた部分のどこも受けるものがないことになるが、この様なことは「思いあがれる気色に、きゝおき給へる女」や「ありつる子の声にて・・・」にて説明したごとく、ここで以前にそんな話をしたという風に物語を進行させているだけなのである。

「きゝおき給へる女」は、故中納言の娘であるから、高貴な源氏が恋の相手をするのに、まあなんとか許される品であろう。今までの源氏の相手は上の品ばかりであった。紫式部は、誰ともつかぬ「かの人々」とか「かの中の品に取り出でていひし」とか「隈なく見あつめたる人の、言ひしことは、げに」とかなる表現を使って、高貴な源氏の恋の相手をやっと、自分の計算する中の品にまで下げ得たと考えたい。帚木[三]・初期空蝉物語は一体のものである。そしてまたそれ故に、空蝉物語に頭中将の登場もない。

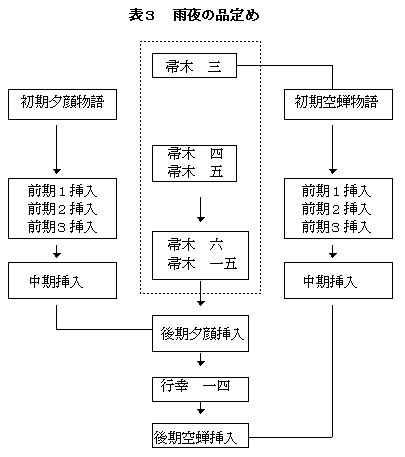

今までの執筆順序をまとめると、表3のごとくになる。

2 初期夕顔物語と帚木[二]

− 忍ぶのみだれ −

それにはまず帚木[二]が[一]と分離されることが必要である。帚木[一]と[二]とは話の方向が逆である。帚木[一]では紫式部は自分の描いた光源氏が多くの読者によって好色人「名のみことごとしう」と誤解され非難されたのに対して抗議している。つまり光源氏は好色人とされているが実はたいしたことないのだよと。ところが帚木[二]では「忍ぶのみだれ」もあるかも知れないと疑わしい筋も耳にするかも知れないが、そのような「うちつけのすきずきしさ」は好まぬ御本性であって、稀にはそのようなことが「うちまじりける」という。つまり真面目な源氏なのであるが、時には好色事が混ってしまうこともあると言うのである。

帚木[一]は好色人でたいしたことない好き事、帚木[二]は真面目で稀に好き事である。つまり帚木[一]は好色事をたいしたことなしと絞め出し、帚木[二]ではたまにはあるよと肯定する。[一]と[二]とはちぐはぐなのである。連続して書かれたとは考えられない。

次に[二]で源氏は「中将」の頃であるとする。表1のごとく「帚木・空蝉・夕顔」の三巻では中将と言えば頭中将であって源氏ではない。

[二]の源氏の中将と関係があるのは[二〇]の空蝉の「中将の君は、いづくにぞ。人げ遠き心地して物恐ろし」に対応して[二一]で源氏が「中将、召しつればなん」と空蝉の寝室へ押し入ったときに使われている「中将」である。この部分のために[二]が必要かと考えてみるとまったく必要はない。押し入るのに「中将」というのはただの口実なのだから、官位が一致しないとまずいというわけではない。空蝉の「中将の君」に合わせた「中将」であるから、源氏が少将であろうと大将であろうとかまわない。かえって作者が官位と一致させたらシラケさせてしまう部分である。[二〇][二一]にとって[二]は無い方が源氏の「もとめつる人」に接近する上手な導入語として「中将」が光るのである。[二〇][二一]のあとで[二]は執筆されたとした方がよい。つまり初期空蝉物語の後で帚木[二]が後期挿入されたのである。

源氏と頭中将の官位をさらに検討すると表4のごとくなる。

| 桐壺[一七] | ( 頭 中 将 )宮の御腹は、蔵人の少将 |

|---|---|

| 帚木[一] | (源氏と比較)交野の少将 |

| 帚木[二] | ( 源 氏 )まだ中将などにものし給ひし時 |

| 帚木[三] | ( 頭 中 将 )宮腹の中将 |

| 夕顔[二九] | (軒端の荻の相手)蔵人の少将をなん通はす |

| 若紫[五] | ( 源 氏 )源氏の中将 |

年立ではこの時源氏十七才の夏である。源氏の中将の官位に疑問を持ったのは玉上氏である。「何年も続けていた田辺元教授の「哲学概論」の論理に酔いしれていた」とあとがきに書くぐらいであるから「源語成立攷」においても「源氏物語研究の現状をすこしなりとも推進」すべく、仮説を提出する際にも岩波『哲学辞典』の自然科学で仮説に必要な条件まで引用し、論文を書いている。その論文中に「『源氏物語』は延喜の聖代に世界を定めた時代物であるという説が有力となった。」「・・・もし『源氏物語』の世界が全然延喜の御代であったなら、十七歳の中将は問題となると思う。官位と年齢の関係を公卿補任によって調べると・・・正暦二年伊周十八歳の右中将兼任が、二十歳以下の参議の始例のようである。・・・この調査が誤りでなかったなら、十七歳の中将十九歳の宰相中将は延喜時代にはあり得なかったのである。これに対し物語ゆえ幾らも仮作できると言うのは、あの時代の人々の官位昇進に対する神経を無視するものである。もし池田氏のいわれるように『源氏物語』の世界は全然延喜の御代であったなら、源氏の官位のみは、それに合致していないこととなる。それなら私は勇敢に言いたい。はじめ源氏の中将の年齢はもっと大きかったのである。のち、源氏の活躍する年月を多くしたいためにその年齢を若くしたのであると。御代がわりごとに作者は1年の空隙をおくが(『若菜下』のみは四年)、これは動かすことのできないものであり、光源氏の青年期を延長するためには語り出したときの年齢を若くするより方法はなかったのであろう。もちろんどこあたりで源氏の年齢を若くする決心がついたかは『藤裏葉』以前としか申せない」とある。つまり[二]は源氏の活躍する年月を多くしたいために無理をしたのである。つまり年齢に合わない中将を作り出したのである。現行の巻順通り執筆したとしたら、年齢を上げるか官位を下げるかいとも簡単に出来るはずである。そして当時の官位昇進に対する神経を無視しなくてすんだはずである。交野の少将との比較なら源氏も少将でよかったはずである。若紫[五]の源氏の中将まで全ての登場人物の官位を一つ下げれば全て上手くゆく。

それが出来なかったのは[二]が後期挿入で、それ以前に書いた[三]に宮腹の中将があったためであろう。帚木[三]のあと帚木[二]が加筆されたのである。

そうすると帚木[三]に対して[二]がないと困るかと言うと[二]から[三]へは何も発展していないし、それ以降の初期空蝉物語に対しても何にも困らない。そればかりか帚木[三]を参照していると考えた方がよい。

つまり宮腹の中将が「すきがましきあだ人なり」であるから源氏の真面目な性格でもそれでもなおかつ「さるまじき御ふるまひもうちまじりける」を導きだしたのである。(表5)

| 帚 木 [三] | 帚 木 [二] |

|---|---|

| 内裏の御物忌さしつづきて ─────→ | 内裏にのみ |

| いとど長居さぶらひ給ふを大殿 | さぶらひようしたまひて |

| 「おぼつかなく、うらめし」と思したれど | たえだえまかで給ふ |

| 宮腹の中将 | まだ、中将などにものし給ひし時 |

| すきがましきあだ人なり | うちつけのすきずきしさなどは このましからぬ御本性にて さるまじき、御ふるまひ |

空蝉との契りのあとに、朧月夜との契りがあるとすれば「ゑひ心地」なる言い訳はいらない。空蝉の場合は目的意識を持って無理やり契ったのであるから、もうその手の筋にはたけたであろう。また朧月夜は偶然、空蝉は作意的に好色事を進めている。やはり真面目であったものが酔いにまかせて女性を犯せる様になり、次は意図的に犯してゆくように源氏は成長してゆくのが自然であろう。この点では朧月夜と空蝉のシュチエイションが類似している。(表6)

| 朧 月 夜 | 空 蝉 | |

|---|---|---|

| 行 為 前 |

ゑひ心地に もし、さりぬべき隙もやある 「かやうにて、世中の、あやまちはするぞかし」 いと嬉しくて |

かくいふ人の隠れたる方ならん 御心とどめて、やをら起きて立ち聞き給へば 年ごろ、思ひわたる心のうち かかる折を、待ち出でたる |

| 闖 入 |

三の口あきたり | かけがねを、心みにあけ給へれば |

| ふと袖をとらへ やをら、いだきおろして |

かき抱きて、障子のもと、出で給ふ 奥なる御座に入り給ひぬ | |

| 相 手 |

「ここに人の」と、のたまへど | 「ここに、人の」とも、えののしらず |

| まろは、みな人に許されたれば。 めし寄せたりとも、なむでう事かあらん |

なみなみの人ならばこそ、荒らかにも引き かなぐらめ |

それに比して夕顔との契りはどうであろうか。初期夕顔物語で「忍ぶのみだれ」という筋で、帚木[二]、夕顔[四][八後][九中]が同一線上にあるとした。(夕顔論V1・4)

さらに詳細に検討しよう。

夕顔[一]の冒頭の出だしは、このままで充分であり[二]と続き[四]で終っている。「はかなき一ふしに御心とまりて、行き来に、御目とまり給ひけり」である。まだこの段階では契ってはいない。ところが[八後]では「おはしまさせそめてけり」であるから、契った模様である。明らかに「御目とまり給ひけり」と「おはしまさせそめてけり」とは意味が異なる。しかも「下の品ならめ」と思われる相手とである。読者の反応を考えた場合、無謀である。源氏の相手を中の品まではなんとかもってきたが下の品風の女となると危険が多すぎる。何等かの工夫がいる。読者に夕顔[一][二][四]で下の品風の女との契りを予告した。読み取った人も居ればその予告を感じ取れなかった読者も多く居たであろう。まだ源氏に下の品風の女との契りをさせるのは危険である。事前予告を追加した。それは「はかなき一ふしに御心とまりて」夕顔[四]ということを、「心づくしなる事を御心におぼしとどむる癖」(帚木[二])と拡大しさえすればよい。源氏は「うちつけのすきずきしさなどは、このましからぬ御本性」だから、ほんのちょっとした「忍ぶのみだれ」ですよ、ただただまじめな一方でそれと違ってこの癖のために「さるまじき御ふるまひも、うちまじりける」のですと。下の品風の女と契ったとしても、源氏の御本性には違っていませんよ、「忍ぶのみだれ」ですよ、そしてその契りは決して肯定さるべきものではありませんよ、本当に稀なのですよと。まさに帚木[二]は、夕顔[一][二][四]の後、夕顔[八後]に続けるために加筆したといえよう。

執筆順序は夕顔[一][二][四]→ 帚木[二]→ 夕顔[八後]である。また下の品への執着は、夕顔論Ⅶよりももっともっと強いものとせざるを得ない。玉上氏の引用を次の様に中の品から下の品に変えればよいのである。「紫式部は(源氏の恋の相手で)下の品に引き入れた。上の品の読者に下の品の物語を提供したのである。それは紫式部の負けじ心に発芽したのであり、主人公の世界でも自分の分身(下の品)が愛されたいとの潜在意識の表われであり、恐らくはうっ積した寡婦生活の余剰の発露でもあろう」と。